大ケヤキ(木の根橋)

県指定文化財(天然記念物)昭和45年3月30日指定

- 所在地 柏原町柏原1

- 所有者 丹波市

- 管理者 丹波市

樹齢1000年とも推定される巨木で、目通り幹径6.4メートル、樹高21メートル、枝張各25メートルを測る丹波市内では最大のケヤキである。本樹の根の一本が太く成長し、直下を流れる奥村川をまたいで対岸の地下にもぐり込み、長さ10メートルにも及ぶ自然の橋梁を形づくっていることから「木の根橋」とも称されている。

その形成過程については明らかではないが、本樹の縁辺は万寿元年(1024)に創建された柏原八幡神社の参道にもあたり、奥村川に架けられていた土橋に沿って根が延びたものと考えるのが妥当なようである。現在の奥村川は、織田信包(のぶかね)の開いた第一次城下町時代に堀割として利用するため拡幅され深くなったもので、今、我々が目にする木の根橋をとりまく景観は、この時代に形づくられたと言っても過言ではない。

昭和初期の大ケヤキ

昭和40年代の大ケヤキ

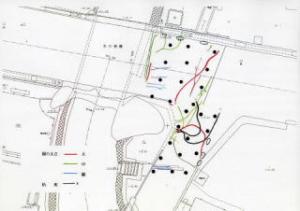

これまでの治療(平成14年~)

大ケヤキは、丹波市柏原支所のとなりにあり、いつも地域の皆さんに見守られながら成長を続けてきました。ケヤキは、奥村川の水を養分にすくすくと育ちましたが、まわりには道路があり、車も多く通るという環境の中で、病気を抱えています。

病名:ナラタケモドキ病

これまでの道や橋の工事で根を切ってしまったため、そこからナラタケモドキというキノコの菌が根に入り込んで、根を枯らしています。このキノコの菌は、木が成長している形成層(樹皮のすぐ下)を食べていくので、木にとって一番大切な生きている部分がダメになってしまうのです。この菌が入って形成層を食べつくしてしまうと、その後から木の中の方の芯材を食べる新たな菌が侵入し、最後にはスポンジのようなドロドロ・スカスカの状態になってしまいます。

木にできたナラタケモドキ

ナラタケモドキの菌糸(白い部分)

腐ってボロボロになった根

対策1:道路下に空洞を設ける

ケヤキの周辺は、アスファルト等で地面が覆い尽くされ、地中の根がどうなっているのかわかりませんでした。

数年前、町道舗装工事に際して道路下の根の張り具合を調査したところ、太い根はほとんど見つかりませんでした。

以上の経緯から、丈夫な根の育成を行うとともに病気にかかっている根を治療し、いつでも根の状態が観察できるように、また根に空気や水が届く状態にすることを目的として、観光案内所横の道路と織田時神社前の道路の下に高さ最大1メートル程度の空洞を設けることにしました。川のない橋のような状態です。

道路下の根の様子(観光案内所横の道路下)

道路下の根の様子(織田神社前)青いシートにくるまれたところに根があります

道路下の根の状況

対策2:木の倒壊を防ぐ支柱の設置

道路下の根を調査した結果、周囲にはこれだけの大きな幹を支える根がほとんどないことがわかりました。

もし、強風等で幹が折れるようなことがあれば、このケヤキにとっては致命傷となるため、支柱を設置しました。

支柱設置後の大ケヤキ

対策3:病気にかかった根を切り取る、天敵菌の散布

現在、このナラタケモドキ菌を死滅させる特効薬はありません。しかし、そのままにしておくと菌がどんどん生きている部分を食べていってしまうため、菌が入り腐っているところをできるだけ取り除き、ナラタケモドキ菌の天敵である菌を散布し、菌の勢いを弱め、本来ケヤキが持っている生命力を助ける治療を行っています。

腐った根の切除(切除前)

天敵菌の散布

更新日:2024年03月19日