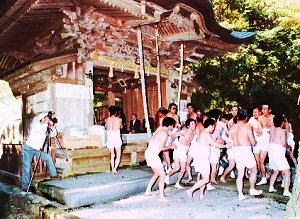

熊野神社の裸祭

市指定文化財 (無形民俗文化財) 昭和48年7月26日指定

- 名称 裸祭(はだかまつり)

- 保持団体 熊野神社・裸祭保存会

- 奉納場所 丹波市青垣町遠阪 熊野神社

熊野神社は「伊弉冉命」を祀るが、境内社のショウノ宮(若宮神社)は但馬国造の始祖とされる「大多牟坂王」と関係が深いと考えられており、昔は「遠坂明神」「多牟坂明神」と称し、旧遠阪村の遠阪・山垣・中佐治の三ヶ村をはじめ、神楽谷の四ヶ村・柴村(朝来郡山東町)の氏神であった。

祭礼には、それらの村々が立ち会って勧行し、かつては氏子の村から15才になった男子1人づつ12人が、村を流れる今出川で身を清め、七五三縄を腰に張って素裸で神事を奉仕したという。現在では裸祭保存会が結成され伝承に努力されている。

熊野神社は「命神」ともいわれ、丹波はもちろん但馬、播磨、摂津方面からも大病をしたり健康がすぐれない人がよく参拝していた。熊野神社のおかげで健康を回復すると、そのお礼として三年間または一生の間、例祭に神子をだす慣わしであった。本来は、神に稚児を奉納することが目的であり、その神事がミコトノリといわれていることから、神から何らかの託宣を得る目的があったのではないかと考えることができる。何度も肩を組んで旋回し、跳び上がる所作のなかに神懸りの痕跡を見ることもできる。

おまつりは、裸でヨイサ・オイサの掛け声勇ましく、本殿と舞堂の間を7回半駆け足で往復し、続いて、神宝奉還の神事の後を追って舞堂を 3回めぐった後、御幣の奪いあいをし、身の守りとして持ち帰るのである。その起源は明らかではないが、江戸時代の地誌である「丹波志」に紹介されているところから、少なくとも近世の早い頃から行われていたことがわかる。

『氷上郡の文化財』氷上郡教育委員会 1989より久下隆史・西尾嘉美他 『氷上郡民俗芸能調査3』氷上郡教育委員会 2000より一部改変

更新日:2024年03月19日