常勝寺追儺式 鬼こそ

市指定文化財 (無形民俗文化財) 平成16年2月6日指定

- 名称 常勝寺追儺式 鬼こそ(おにこそ)

- 保持団体 常勝寺及び保存会

- 奉納場所 丹波市山南町谷川 常勝寺

毎年2月11日におこなわれるこの行事は、正式には「追儺式」と呼び、一般には「鬼こそ」と呼ばれている。

鬼こそは、かつて常勝寺が観音山中にあったころ、たびたび現れる化け物を退治するために法道仙人から教えられて始めたと伝えている。

鬼こそに重要な役目を果たす松明と、御供にする掛餅を縛るフジヅルなどは檀家の内、特定の家が代々準備にあたっている。

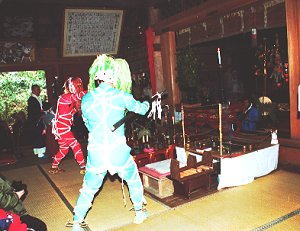

鬼こそは法道仙人役1人と鬼役4人で演じられる。仙人役は男児が羽織袴姿で御幣のついた杖をもつ。鬼4人の内2人は松明と刀をそれぞれもつ「松明持」と「刀持」が赤の鬼面をつけ、柿色の筒袖の着物を着けて袴をはき、同色の足袋とワラジを履く。槍と錫杖をもつ「槍持」と「錫杖持」が青の鬼面で、緑色の同形の装束をつける。鬼は装束の上から白晒でつくった「鬼のヒボ」と呼ばれる紐で、古式に則って規則的に体中に巻き付けていく。

鬼面については現在三代目で、初代の二面と二代目の五面(法道仙人含む)は市指定民俗文化財となっている。

鬼面(市指定文化財) 右2面は初代、左4面は二代目

鬼面及び持物 (現在使われている三代目)

その構成と芸態は、太鼓・法螺貝・銅鑼・鉦・鈴・木魚などが鳴らされる中、4人の鬼が仙人に率いられて、「餅切り」「火供え」「火合わせ」などの所作を行いながら堂内を巡っていく。最後に松明は参拝者に投げ与えられる。

播磨や摂津には数多くの鬼追いが伝承されているが、常勝寺の鬼こそは兵庫丹波地域では現存する唯一の鬼追いである。

正月から小正月にかけて行われる鬼追いは、兵庫県下では天台宗や真言宗の寺院や神社で行われる。その大半が追われるのではなく、目に見えない災厄を追い払ってくれる鬼である。常勝寺の鬼こそもこの延長上にあり、災いではなく幸いをもたらすものと考えられていると言えるであろう。

久下隆史・西尾嘉美他 『氷上郡民俗芸能調査2』氷上郡教育委員会1999より

更新日:2024年03月19日