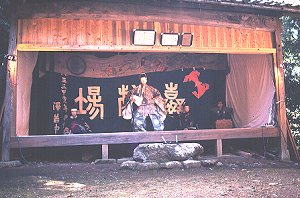

青垣翁三番叟

国選択文化財 (無形民俗文化財) 昭和45年3月30日

- 名称 青垣翁三番叟(あおがきおきなさんばそう)

- 保持団体 青垣翁三番叟保存会

- 奉納場所 丹波市青垣町沢野 八幡神社

室町時代の末期と思われる頃、村人たちが打ちそろって天下泰平を祈り、五穀豊穣を寿いで始められたとされる三番叟は、時勢によって消長はあったが民間信仰の名残りをとどめて特異な形式が含まれている。

祭礼は七度半の使・榊山の渡御・練り込み・神楽のお庭浄め・三番叟となるが、別火して身を浄め、千歳の舞につづいて翁の舞となる。次に父尉の舞があり、さらに千歳と黒式尉の掛け合いとなり、四方型め所作のある黒式尉の舞(鈴の段)に終る。その形態には能楽三番叟に先立つ呪術芸能や丹波猿楽などの関係を思わせるものがあって、鴨川神社の神事とともに貴重な民俗資料である。

その起源については諸説があるが、その組合わせに素朴さがうすれ、すっきり出来上がっていることから時代が下ると見る説もある。

伝承によれば、鎌倉時代初期佐治荘に来住した足立遠政の次男遠信が、山垣の八幡社を分社してここに八幡神社造営したのに始まり、それに後世の所作が入り組んで今日見る三番叟となったともいわれている。

『氷上郡の文化財』氷上郡教育委員会 1989より

更新日:2024年03月19日