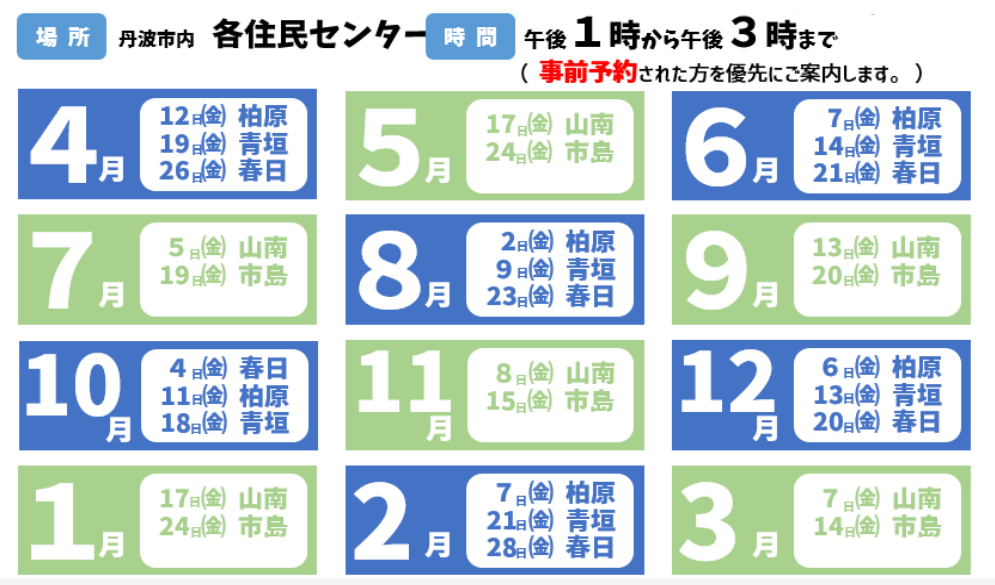

住民センターでマイナンバーカードのわからないこと相談会を行います!

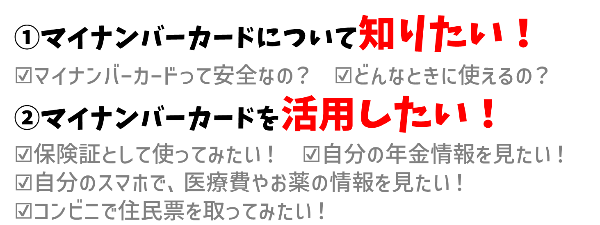

マイナンバーカードやマイナポータルについて知りたいこと、マイナンバーカードの活用などについて、ご相談をお受けします。

マイナンバーカードを申請されていない方は、マイナンバーカードの申請ができます。

予約は不要ですが、事前にお問い合わせをいただいた方を優先させていただく場合があります(事前に電話相談していただくことで、必要書類や持ち物などのお伝えが出来ます)。都合の良い会場にお越しください。

お持ちのマイナンバーカードについて相談したい場合

持ち物

- マイナンバーカード

- 数字4桁の暗証番号

相談の内容によって持ち物が異なる場合があります。詳しくは電話で問い合わせください。

(注意事項)

- 相談の内容によっては、携帯電話の販売店、市役所の別部署、年金事務所など、ほかの店舗及び機関への問い合わせを案内する場合があります。

- 一回の相談では解決しない場合があります。

- マイナンバーカード、マイナポータルに関連しない相談には、対応できない場合があります。

- 会場が込み合っている場合は、時間を区切らせていただくことがあります。

マイナンバーカードの申請を希望する場合

開催日当日、下記のマイナンバーカードの申請に必要な書類をお持ちください。

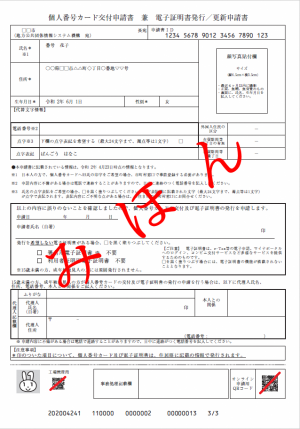

1. 交付申請書 (二次元コード付のもの)

上記のいずれか一方

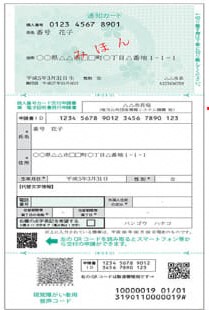

2.通知カード または 個人番号通知書

- 通知カードとは、平成27年当時に国から配布されている、マイナンバーが記載された名刺サイズのカードです。

- 個人番号通知書とは、令和2年6月以降に生まれた方に交付されているA4サイズの通知書です。

上記のいずれか一方

3.本人確認書類 2点

顔写真あり1点+顔写真なし1点(例:運転免許証+健康保険証)または顔写真なし2点(通知カードが必ず必要です)(例:健康保険証+介護保険証+通知カード)

- (注意) 交付申請書がない場合、事前に市民課(82-2002)に電話して郵送で取り寄せしていただき、会場まで持参ください。

- (注意) 通知カードは令和2年5月25日で廃止されています。それ以降に生まれた方には、A4サイズの「個人番号通知書」が届いています。

- (注意) 書類がそろっていない場合は出来上がったマイナンバーカードを自宅に送ることができず、市役所窓口でのカード受け取りとなることがあります。

マイナンバーカード申請手続きの流れ

各会場にて

- 持ってくる書類の確認

- 申請用紙への記入

- 顔写真の撮影

- 約1ヶ月後に住民登録された住所に書留郵便でカードが届きます。

よりスムーズに!

(注意)自宅で用紙をダウンロードして出力できる環境がある方は、下記の用紙をあらかじめ記入して持ってきていただくことで、会場での手続きがスムーズになります。

【15歳以上の方用】個人番号(マイナンバー)カード交付誓約書兼暗証番号設定依頼書 (PDFファイル: 170.5KB)

【15歳未満の方・成年被後見人の方用】個人番号(マイナンバー)カード交付誓約書兼暗証番号設定依頼書 (PDFファイル: 216.0KB)

- (注意)用紙に記載されている1~3の事項について同意をいただいたうえで記入ください。

- (注意)15歳未満の方・成年被後見人の方の用紙は、必ず法定代理人(父母、または成年後見人)の方が記入ください。

記入例

記入例(15歳以上の方用) (PDFファイル: 276.7KB)

記入例(15歳未満の方・成年被後見人に方用) (PDFファイル: 277.5KB)

持ってくる書類によって、お受け取り方法が異なります

- 運転免許証(顔写真のついた本人確認書類)+健康保険証+通知カード は、自宅に郵送できます。

- 運転免許証+健康保険証 (通知カードなし) は、自宅に郵送できます。

- 健康保険証+介護保険証+通知カード は、自宅に郵送できます。

- 健康保険証+介護保険証+(通知カードなし)は、市役所・支所窓口での受け取りとなり、郵送できません。

- 健康保険証+乳幼児等医療受給者証+通知カード は、自宅に郵送できます。

- 健康保険証+乳幼児等医療受給者証 (通知カードなし) は、市役所・支所窓口での受け取りとなり、郵送できません。

令和2年6月以降に生まれた方

健康保険証+母子健康手帳+個人番号通知書 は、自宅に郵送できます。

下記の状況下においては中止となる場合があります

- 感染症による緊急事態宣言が発令されたとき

- 悪天候や災害による警報が発表されたとき

更新日:2024年12月02日